「勘違いの工房主」第1話は、異世界を舞台にしたものづくりとユーモアが詰まったファンタジー作品です。

物語の中心となるのは、優れた技術を持ちながらも周囲の評価とのズレに悩む工房主。本人の自覚と周囲の認識のギャップが生む“勘違い”が、物語に独特の面白さを加えています。

今回はそんな第1話の感想を、ネタバレを避けながらも深掘りしてご紹介します。

この記事を読むとわかること

- 主人公の誤解が引き起こすユニークな展開

- 工房でのやり取りから生まれる笑いと温かさ

- 才能に気づかぬ主人公が築く人とのつながり

主人公の“誤解”が物語を動かすカギに

ものづくりに没頭する職人の姿には、どこか静かな情熱が宿ります。

この物語の主人公も、自らの仕事に誇りを持ちつつ、控えめに日々を過ごしていました。

けれど、彼の行動や言葉が周囲に与える印象は、本人の想定を大きく超えていたのです。

主人公が“ただ普通に仕事をしている”つもりで行った行為が、大きな反響を生む場面から物語は始まります。

本人には自覚がなくても、その道を極めた技術や発想力は、他者の目にはとんでもない偉業に映ってしまうのです。

そこに生まれる“すれ違い”が、この物語の最大の魅力であり、思わず笑ってしまうような展開を引き起こします。

このすれ違いが面白いのは、それが決して悪意によるものではなく、信頼や期待から生まれている点にあります。

人々は彼の行動に意味を見出し、その“誤解”が周囲の希望へと繋がっていく。

それゆえに、読者としてはクスリと笑いながらも、温かさを感じることができるのです。

本当は普通のつもり…でも周囲は天才扱い

第1話で印象的なのは、主人公が自身の力を「当たり前」と感じている点です。

彼にとっては、日々の作業や工夫は特別なものではなく、ただ「できるからやっている」だけ。

しかし、周囲の人々にとっては、そのひとつひとつが目を見張るような成果として映っています。

本人の感覚と他人の評価のギャップが、本作のユーモアと魅力を生み出しているのです。

彼の“普通”は、すでに常識の枠を越えていて、それを目の当たりにした人々が次々と驚きを見せる展開は、読者にとっても爽快感があります。

それでいて、主人公自身が天狗になったりしないのがまた魅力的。

この物語では、控えめな性格と卓越した才能が絶妙なバランスで描かれています。

誇示することなく周囲を魅了する彼の姿には、どこか品のある優しさが漂います。

どこまでも空回り?でもその姿が魅力的

主人公は、誰かを助けようとして無意識にとんでもないことをしてしまうことがあります。

その結果、周囲から驚かれたり、尊敬されたりするのですが、当の本人はその理由に気づいていません。

このズレが、物語にコミカルな色を添えているのです。

頑張っていないつもりで結果的に周囲を救ってしまうという流れが、何度も登場し、そのたびに読者は笑いと感動を味わうことになります。

「なぜこんなに感謝されているのか」と首をかしげる主人公の姿は、愛らしさすら感じさせます。

だからこそ、物語に温かみがあり、重さや暗さとは無縁の読み心地が続いていきます。

空回りに見えて実は結果オーライという構図は、読者に安心感と爽快さをもたらします。

主人公の誠実な人柄と、どこか抜けた部分の絶妙なバランスが、物語の魅力を高めていると言えるでしょう。

工房で繰り広げられるコミカルな日常

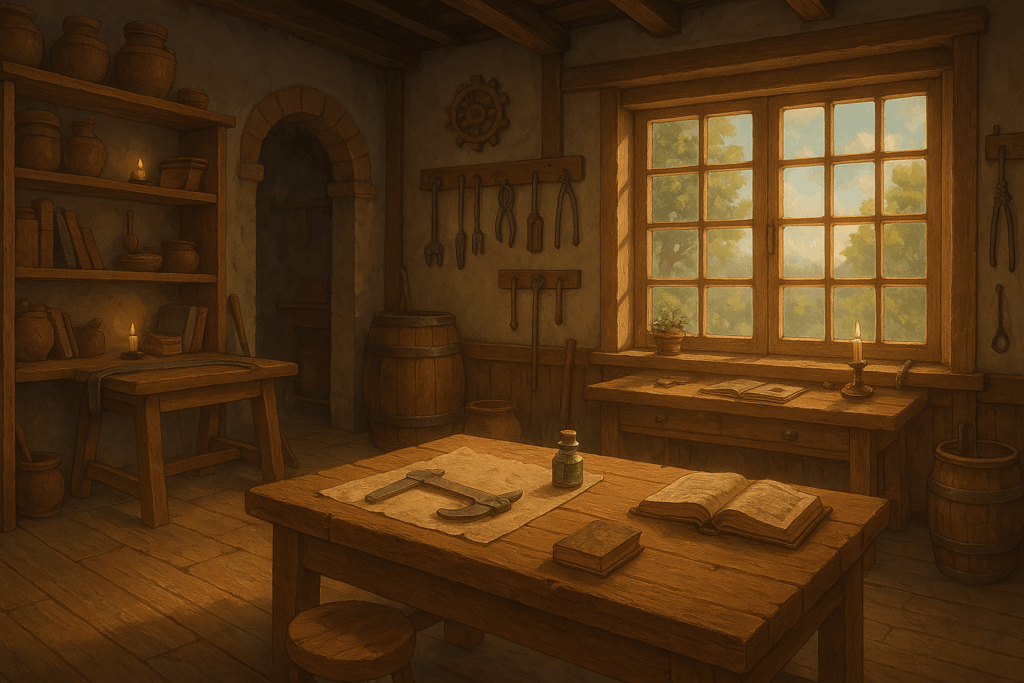

物語の舞台となる工房は、主人公が日々を過ごす“もうひとつの主役”とも言える場所です。

そこでのやり取りや出来事は、軽妙でテンポがよく、読者をクスッと笑わせてくれます。

作業に集中しているはずが、いつの間にか周囲を巻き込み、大騒ぎになるのがこの作品の特徴です。

たとえば、便利な道具を作っただけのつもりが、村の人々の暮らしを一変させてしまうなど、予想外の反応が次々に起こります。

そんな誤算に対して、主人公が戸惑いながらも真摯に対応する姿は、温かくもユーモラスです。

一見すると騒がしい日常ですが、その根底には穏やかな心遣いと好奇心が息づいています。

“ものづくり”という行為が、人と人とのつながりを生み出していく様子が丁寧に描かれており、読者の心にじんわりと響いてきます。

工房という空間が、単なる作業場ではなく、人間関係を育む場として描かれている点も、この作品の魅力のひとつです。

発明の目的とズレた評価に笑いが生まれる

主人公が作り出す道具は、どれも実用性を重視したシンプルな発明です。

しかし、使う人々の受け取り方は、必ずしも彼の意図どおりではありません。

その“ズレ”が、物語を面白くする要素となっています。

簡単な道具を作っただけなのに「革新的だ!」と驚かれるという展開が、繰り返し登場します。

主人公は謙虚に「たいしたものじゃない」と説明するのですが、周囲はどんどん話を大きくしていくのです。

その反応に対し、本人がポカンとする表情も、作品のユーモアの一部となっています。

発明が思いがけず“象徴”のように扱われるというのも、この作品の独特な展開です。

意図していないのに人々に希望や安心感を与えてしまう構図は、読者にとって微笑ましく、また心に残るポイントとなります。

技術と人間関係の絶妙なバランスが光る

主人公が作る道具や仕組みは、機能面で優れているだけでなく、人との関わりを自然に生み出していきます。

それは、彼がものづくりにおいて“使う人”のことを常に考えているからです。

その姿勢が、周囲との信頼関係を築く礎となっているのが本作の魅力でもあります。

技術だけでなく、心を込めた作業が人を惹きつけていることに気づくと、物語の奥行きが一層感じられます。

彼の発明を通して、村人たちが日常を豊かにしていく様子は、読んでいてとても温かい気持ちになります。

決して押しつけがましくない、けれど確かに人の生活に寄り添っている…そんな優しさが随所にあふれています。

“役に立つ”ことと“思いを届ける”ことが同時に成立している点が、この物語の大きな特長です。

機械的ではない、温もりある技術と人間関係の描写が、読者の心をやさしく包み込んでくれます。

主人公が気づいていない自分の可能性

物語が進むにつれ、読者には主人公の持つ大きな可能性が徐々に見えてきます。

しかし当の本人は、自分を“普通の職人”だと思い込んでおり、周囲の反応に戸惑い続けています。

このギャップが、ストーリーに奥行きと余白を与えているのです。

彼が「できること」と「認められること」の差が描かれることで、読者はより一層感情移入しやすくなります。

本人が無自覚なまま、人々の助けとなっている場面を見ると、その成長の種が随所に散りばめられていることに気づかされます。

だからこそ、今後彼がどのように自分自身を見つめ直すのかが楽しみになるのです。

「特別」になることを目指さずに、自然体で道を広げていく彼の姿は、多くの読者にとって共感と希望を与える存在となるでしょう。

物語を通じて描かれる、無意識のうちに芽吹く才能と優しさが、静かに心に響いてきます。

誤解がチャンスになる展開が見どころ

本作の魅力のひとつは、主人公に対する“誤解”が、予想外の好転をもたらすところにあります。

本来であれば困惑するような状況も、結果として周囲との新しいつながりや信頼へとつながっていくのです。

その過程が自然で温かく、物語に前向きな空気を与えています。

意図せず巻き起こした騒動が、次の出来事への扉になるという展開は、毎回ワクワクさせてくれます。

誤解されながらも真面目に対応し続ける主人公の姿勢が、かえって周囲の信頼を深めていく構図は見ていて心地よいものです。

結果的に“評価”が先に立ってしまうものの、その誠実な行動が本当の価値を証明していきます。

間違いから始まる出来事が、物語をやさしく動かしていくのが本作ならではの魅力です。

過度な緊張感がなく、読み手の気持ちを穏やかに導いてくれる展開が続くのも、本作の強みと言えるでしょう。

勘違いの工房主1話の感想まとめ

第1話を通して感じたのは、作品全体に流れるあたたかな空気と、主人公の“自然体”が生む心地よさです。

誤解から始まるやりとりや、期待とは違う形で人の役に立ってしまう展開に、何度も微笑まされました。

押しつけがましさのないストーリー展開が、読者に安心感を与えてくれます。

等身大の主人公が、知らぬ間に周囲を変えていくという構図は、実に魅力的でした。

これからどんな人たちと出会い、どんな出来事が待ち受けているのか、自然と続きを読みたくなるような展開です。

一話という限られた尺の中で、キャラクターの個性や世界観をしっかり伝えてくれる点も好印象です。

温かくて、少し笑えて、ほんのり心に残る──そんな物語の始まりとして、とても良い第1話だったと感じます。

今後、彼の“勘違い”がどのように広がっていくのか、楽しみに見守っていきたいと思います。

この記事のまとめ

- 主人公は自覚のないまま周囲に影響を与える存在

- 工房での日常が温かくユーモラスに描かれている

- 誤解が新たな信頼や展開のきっかけとなる構成

- 控えめな姿勢と高い技術の対比が物語の魅力

- 第1話は自然体で広がる可能性を感じさせる内容

コメント